2025年のマーケティング戦略における新潮流ーポッドキャスト広告の「効果」と「可能性」

2025年度、新たなマーケティング戦略の構築に向けて、多くの企業が媒体選定や広告施策の見直しに着手し始めています。

生成AIの進化やメディア環境の変化により、消費者の情報接触はますます断片化・多様化しており、広告主には“信頼性”と“共感性”のあるコミュニケーションがより一層求められるようになっています。

そんな中、静かに注目度を高めているのが「音声広告」、とりわけポッドキャスト広告です。

数年前から注目されていた音声メディアは、AIによる音声生成や広告自動化技術の進展、そしてリスナーの可処分時間の変化などを追い風に、今あらためて“ブランド体験の場”として再評価されています。

ポッドキャストは視覚的ノイズのない没入体験を提供し、パーソナリティとリスナーの間に強い信頼関係を築くことができるメディアです。実際、国内外の調査では「広告らしくない広告」として高く評価され、購買意欲やブランド好感度の向上にもつながることが明らかになっています。

さらに近年では、単なる広告出稿にとどまらず、自社で番組を持ち“聴かれるコンテンツ”を提供する企業も増えており、情報発信の手法そのものが大きく変化しつつあります。

資料提供:ロボットスタート株式会社 様 https://robotstart.co.jp/

- 世界で広がる“政治 × ポッドキャスト”の潮流

- アメリカのポッドキャストを取り巻く外的環境と最新動向

- 日本でも主流化する「ながら聴取」

- 行動を促すメディアとしてのポッドキャスト

- ポッドキャストが“街に出る

- おわりに

第1章:世界で広がる“政治 × ポッドキャスト”の潮流

まず話題となったのは、イギリスのSky Newsが運営するポッドキャスト番組『TRUMP100』です。この番組は、トランプ大統領の就任から最初の100日間を日々追いかけるという画期的な企画で、既存の紙媒体やテレビ報道とは異なる「日々の動きをリアルタイムで掘り下げる」スタイルが高く評価されています。番組は200万再生を突破し、これまで主流だったテレビ討論や紙面報道に代わる新たな“選挙報道”のプラットフォームとして注目を集めています。音声のみで情報を伝えるからこそ、パーソナリティによる深掘り解説や、多様な専門家・ゲストを招いたインタビューを通じて、政策の背景や世論の動きがより立体的に伝わる点が高い支持を得ている理由のひとつと言えるでしょう。

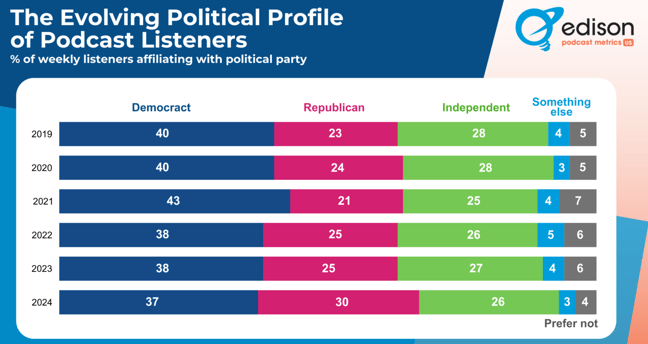

こうした“政治×ポッドキャスト”の潮流はアメリカでも加速しており、Edison Researchの調査によれば、近年ポッドキャストリスナーにおける共和党支持層の割合が着実に拡大していることが分かっています。

米国のポッドキャストリスナーの支持政党の傾向に変化

1. 民主党(Democract)支持者は減少傾向

ポッドキャストの週次リスナーにおける民主党支持層は、2021年にピーク(43%)を記録した後、徐々に減少し、2024年には37%まで下がっています。これはポッドキャストリスナー層における多様化の表れとも読み取れます。

2. 共和党(Republican)支持者は上昇傾向

対照的に、共和党支持層は近年増加しており、2024年には30%と過去6年間で最も高い数字を記録しています。これは従来リベラル層が多いとされてきたポッドキャストの聴取層に、保守系のリスナーが増加してきていることを示しています。

3. 無所属(Independent)層は大きな変化なし

無所属(Independent)の比率は、6年間を通して25〜28%の間で安定しており、大きな変動はありません。特定の政党に縛られない中道層も、ポッドキャストでは一定の存在感を保っています。

4. 回答拒否や「その他」は減少傾向

「その他」や「Prefer not(答えたくない)」を選んだ層は年々減少しており、2024年にはそれぞれ3%、4%となっています。リスナーがより自らの立場を明確に表明するようになった傾向がうかがえます。

ーポッドキャストが“政治の直接対話メディア”に進化

この傾向は、政党や候補者が従来のテレビCMや街頭演説に加え、ポッドキャスト等の音声メディアを戦略的な「直接対話の場」として位置付け始めていることを物語っています。

長尺のコンテンツを通じて政策論争や価値観を深く伝えられること、そして「ながら聴き」の浸透によって新しい有権者層との繋がりが生まれていることなど、ポッドキャストを巡る政治利用の可能性は今後さらに広がっていくと考えられています。

このように、ポッドキャストは単なるニュース伝達手段の枠を超え、リスナーとの双方向的なコミュニケーションを可能にする新型の“政治メディア”として、世界的に大きな存在感を増しています。

日本でも見られる「社会との接点」──ポッドキャストユーザーの高い公共意識

米国においては、ポッドキャストが政党支持層の変動に関わるほどの影響力を持つようになりつつありますが、その“政治的関与”の傾向は日本でも一部で見られるようになっています。

2025年2月に発表された『第5回ポッドキャスト国内利用実態調査(PODCAST REPORT IN JAPAN)』によれば、**ポッドキャストユーザーのうち「選挙に行く/行くことが多い」と答えた人の割合は69.9%**と、非ユーザー(65.9%)を4ポイント上回っており、選挙参加率の高さが際立っています。

特に「必ず行く」と回答した割合は、ユーザーが50.2%と非ユーザーの49.4%を上回っており、また「行くことが多い」と回答した人も非ユーザーに比べて3.2ポイント高くなっています。これはポッドキャストが単なる娯楽や情報収集手段ではなく、「社会課題への意識を高めるメディア」として機能していることを示唆しています。

背景には、ポッドキャストというメディア特有の「深い没入感」や「語りかけの構造」が、リスナーに強い共感や当事者意識を促す点があると考えられます。パーソナリティが身近な話し方で意見や考察を共有することで、リスナー自身も社会について考える時間が増え、その結果として公共意識や政治参加意識にも影響を与えているのです。

このように、日本においてもポッドキャストユーザーは、社会との接点を意識する“能動的な情報受信者”としての一面を持ち始めており、メディアの在り方としても注目すべき変化だと言えるでしょう。

引用:PODCAST REPORT IN JAPAN 第5回ポッドキャスト国内利用実態調査 / 2025年2月

https://www.asahi.com/ads/podcast-research05_1.pdf

第2章:アメリカのポッドキャストを取り巻く外的環境と最新動向

引用:IABの調査「関税によるチャンネル別広告費削減予測2025」

https://www.podcastnewsdaily.com/news/buyers-say-podcast-ads-less-prone-to-cuts-as-tariffs-pressure-marketing-dollars/article_9ba24fa8-fab0-11ef-9a1c-8704469f00f0.html

トランプ氏の関税政策が広告市場に及ぼす影響

IAB(インタラクティブ広告協議会)の調査によれば、トランプ政権下で実施された関税政策の影響を受け、実に43%の広告主が従来型広告――たとえば、テレビや新聞、雑誌などのマスメディア広告――の予算を削減する意向を示しました。これは、企業のコスト構造や不確実性が増す中で、柔軟に広告出稿先を見直す動きが広がっていることを象徴しています。

しかし一方で、同じ調査で「ポッドキャスト広告を削減する」と答えた広告主はわずか16%に過ぎず、他のマスメディアに比べてはるかに“削減されにくい”媒体であることが明らかになりました。この結果は、音声広告――特にポッドキャスト広告――が今や企業のマーケティング戦略において不可欠な存在になりつつあることを物語っています。

なぜポッドキャスト広告はこのように景気変動や外部要因に強いのか。その最大の要因は「エンゲージメントの高さ」と「広告回避率の低さ」にあります。リスナーがパーソナリティや配信者との信頼関係を築き、“番組の一部”として広告が自然に溶け込むことで、他メディアに比べスキップや無視される確率が低いのです。また、ターゲティングやクリエイティブの柔軟性も高く、ブランドメッセージをより深く、パーソナルな形で届けることができます。

加えて、経済が悪化した際にマーケティング予算そのものは削減されがちですが、「パフォーマンスの高いチャネル」に限定して予算を集中的に投下する動きが顕著になっています。ポッドキャスト広告はROI(投資対効果)やリスナーの購買意欲を高めやすいという実績から、不況時にも強みを発揮し、他メディアの広告費が削減される中でも存在感を高めています。

このように、ポッドキャスト広告は外部環境の変動下においても広告主から選ばれ続けており、今後も“音声メディア”ならではの信頼性やエンゲージメントの強さを武器に、さらなる成長が期待されます。

広告以外の収益モデル ― 有料配信(サブスク)の動向

広告モデル一辺倒だったポッドキャストの収益構造に、今あらたな変化の兆しが見え始めています。

特に注目されているのが、リスナー課金型の「有料配信(サブスクリプション)」モデルの拡大です。

たとえば、SiriusXM Podcasts+ では、一部の人気番組を対象に「7日間の先行公開」や「ボーナスコンテンツ」「広告なしの新エピソード」などの特典を月額課金で提供。これにより、広告をできるだけ排除したいというリスナーのニーズに応えています。

こうしたモデルは、いわば"広告によらない快適なリスニング体験"を提供する試みといえます。

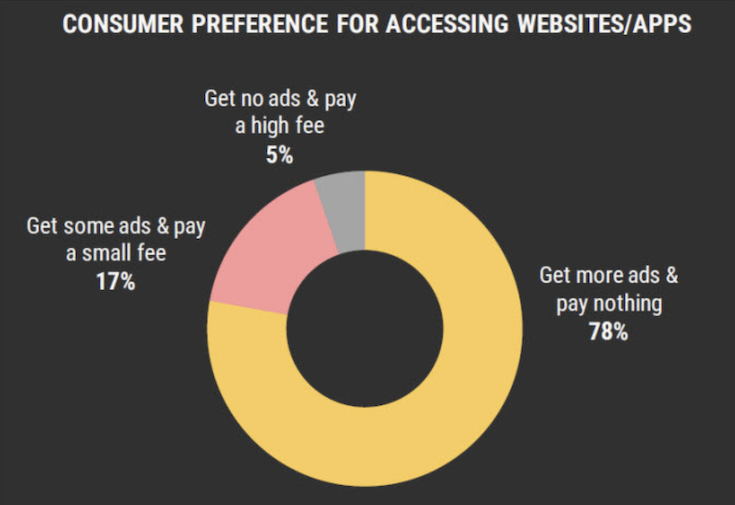

一方で、音声広告の意義を見直す声も存在します。IAB(米インタラクティブ広告協議会)の調査によると、インターネットユーザーの大多数は「無料で使える」ことを重視しており、広告付きでも構わないという姿勢が根強いことが明らかになっています。

IABが行った別調査によると、78%の消費者は「Get more ads & pay nothing (広告が増えても無料で利用したい)」と回答しており、「Get no ads & pay a high fee 広告非表示を希望する層(5%)」や「Get some ads & pay a small fee 少額課金に賛成する層(17%)」は少数派です。このデータからも、サブスクモデルだけでなく、広告を中心とした収益構造を維持しつつUXを改善する必要性が見えてきます。

この結果からも、「完全無広告」の市場規模は限定的であり、広告と課金を両立させた“ハイブリッドモデル”が現実的な戦略と考えられます。

参考:Spotifyの事例:広告とサブスクのバランス設計

世界最大級の音楽・ポッドキャストプラットフォームであるSpotifyも、このハイブリッド戦略を採用しています。

Spotifyは、広告収益とプレミアムサブスクリプション収益を併存させることで、多様なユーザー層に対応。ポッドキャスト領域においても、一部エピソードのみ有料・広告なしで提供するパターンや、配信者自身が定額会員制でリスナーとつながる仕組み(Spotify Subscriptions)を構築しています。

このように、**コンテンツの価値に応じて「どこまで無料で、どこから有料にするか」**という設計は、ポッドキャストの収益最大化における重要なテーマとなりつつあります。

AI活用の拡大と規制の両面から見るポッドキャストの未来

近年、AI技術の進化はポッドキャスト業界にも大きな影響を与えています。

たとえば、元Apple TVやMeta(Facebook)の幹部が設立した「Panjaya」は、ポッドキャストを多言語に吹き替えて配信できるプラットフォームを開発。日本語を含む29言語に対応し、優良コンテンツが世界中のリスナーに届く可能性を広げています。これにより、配信者は言語の壁を越えてグローバルなファン層を獲得しやすくなり、企業にとっては海外展開の一手としても注目されています。

一方で、AIの活用が進む中で課題も浮き彫りになってきました。

ポッドキャスト検索エンジン「Listen Notes」では、AIによって自動生成された番組の排除を本格的にスタート。2024年秋以降、月に1,500~2,500件のAI生成ポッドキャストが検索対象から削除されており、「人間が制作したコンテンツのみを正当に評価すべき」という流れが強まっています。

下図は、AI生成番組を検索対象から削除した件数の推移を表したグラフです。

2024年9月以降、急激に削除数が増加していることからも、信頼性やオリジナリティのある音声コンテンツが今後ますます求められることがわかります。

日本でも注目が集まる音声AIとポッドキャストの新たな接点

第3章:日本でも主流化する「ながら聴取」

― 生活の一部としてのポッドキャストアメリカでの「ながら聴取」文化が浸透する中、日本国内でもポッドキャストの聴取スタイルに変化が見られます。2025年2月に発表された『PODCAST REPORT IN JAPAN 第5回ポッドキャスト国内利用実態調査』によると、聴取シチュエーションとして、ポッドキャストユーザーの85.6%が「何かをしながら」聴取していると回答しています。

具体的なシチュエーションとしては、就寝前や趣味の作業中、家事中、休憩中など、自宅での聴取機会が高まっていることが明らかになっています。これにより、ポッドキャストは日常生活の中で自然に取り入れられるメディアとして定着しつつあります。

また、若年層においては、通学や通勤中の公共交通機関利用時や、歩行中、運動中など、移動中の聴取も一般的です。このように、ポッドキャストは多様な生活シーンに溶け込み、ユーザーのライフスタイルに合わせた柔軟なメディアとしての地位を確立しています。

引用:PODCAST REPORT IN JAPAN 第5回ポッドキャスト国内利用実態調査 / 2025年2月

https://www.asahi.com/ads/podcast-research05_1.pdf

第4章:行動を促すメディアとしてのポッドキャスト

― “聴いて終わり”じゃない。リスナーの行動を生み出すメディアとしてのポッドキャスト

ポッドキャストは、単なる情報提供の手段にとどまらず、リスナーの具体的な行動を促すメディアとしての強さを示しています。同調査によれば、ポッドキャストユーザーの65.1%(前年比+3.8pt)が、番組で紹介された商品や場所、サービスについて検索した経験があると回答しています。さらに、55.3%(前年比+11.3pt)が実際に商品を購入したり、場所を訪れたりしたことがあるとしています。情報接触から行動につながるメディアとして、確実にその影響力を高めていることが伺えます。

特に、20代のユーザーにおいては、番組のグッズ購入やイベント参加、SNSでの感想共有など、番組に対する積極的な関与が見られます。このようなリスナーの高いエンゲージメントは、ポッドキャストがリスナーとの深い信頼関係を築いていることを示しており、他のメディアと比較しても際立った特徴と言えるでしょう。

また、ポッドキャスト広告に対するリスナーの反応も好意的であり、商品やサービスの記憶に残りやすい、検索したくなる、好感を持つといった傾向が強く、広告主にとっても魅力的な媒体となっています。

第5章:ポッドキャストが“街に出る

―国内初の「ポッドキャスト列車」が運行

ポッドキャストがリアルの世界に進出する事例として注目されたのが、東急電鉄とSpotifyによるコラボレーションです。2024年11月、東急田園都市線にて「国内初のポッドキャスト列車」が期間限定で運行され、大きな話題を集めました。

この施策では、車内広告スペースのすべてをポッドキャスト番組でジャック。番組名や内容、出演者のメッセージがビジュアル化されて掲示されるとともに、各ポスターにはSpotifyでエピソードを直接再生できるQRコードが設置され、乗客が気になった番組をその場で聴取できる設計となっていました。

―リアル×音声の融合が生む新たなタッチポイント

この事例が示しているのは、ポッドキャストがもはや「Web上だけのメディア」ではないということです。生活動線のなかに自然に入り込み、リアルとデジタルを接続する“ハイブリッド・メディア”へと進化しているのです。

-

通勤中にポスターから音声に誘導することで、非デジタル層のリスナー開拓が可能に

-

物理的な接点(駅・車内・街中)とデジタルリスニングがシームレスにつながる体験を提供

-

QRコード×音声というシンプルな設計が、即時性と親近感を高める

このような形で、ポッドキャストは「聴く広告媒体」から「街で見かけるブランド体験」へと拡張され、音声を通じたブランドコミュニケーションのあり方が、より生活者視点に近づいているといえるでしょう。

このポッドキャストと交通広告が融合することで生まれるO2O(Online to Offline)マーケティングの新しい可能性を提示しています。

従来のO2O施策では、Web広告から来店誘導や購買に結びつけるフローが主流でしたが、ポッドキャストはその前段階として、「共感」「関心」「継続的接触」を生み出すメディアとして機能します。駅や電車内で目にしたポスターからQRコードを経由し、そのまま音声を再生するという動線は、ユーザーにとってストレスが少なく、かつ情報への没入度が高いため、より強いブランド体験を設計できます。

| 施策種別 | 内容概要 | 主なメリット |

| 車内QRコード再生 | ポスターから直接エピソードを再生 | 即時性・行動導線・再生率向上 |

| 駅構内での音声ガイド広告 | スピーカーやスマホ経由で駅の広告内容を音声で案内 | 視覚障がい者対応・情報の双方向性 |

| 地域連携型ポッドキャスト(自治体・商店街) | 地元のイベント情報や店舗情報を地域限定で音声配信 | 回遊性向上・地元密着型の顧客体験 |

| 観光向け多言語ナビゲーション | 日本語・英語・中国語などで観光案内をポッドキャスト化 | インバウンド対応・多言語での顧客支援 |

おわりに

ポッドキャストは「選ばれるメディア」から「戦略そのもの」へ

──新年度、音声マーケティングを軸に再構築を

2025年、あらゆるマーケティングチャネルが見直される中で、ポッドキャストは「注目されているメディア」ではなく、「戦略として設計すべきメディア」へと進化しています。

本レポートを通じてご紹介してきたように、ポッドキャストは政治・世代・AI・交通広告・リアル連携など、あらゆる領域と接続しながら、その活用範囲を広げています。

情報を届けるだけでなく、「行動を生み出す」「共感を育てる」「ブランドを浸透させる」といった本質的なマーケティング機能を備え、信頼関係を築ける唯一のメディアといっても過言ではありません。

今後、次のような視点での活用がより重要になるでしょう:

-

広告だけではなく、“番組そのもの”をブランド資産として設計する

-

リアル(交通広告、イベント)との連携でO2O以上の体験価値を創出する

-

AIや自動化技術と組み合わせ、効率と没入感を両立するメディア運用を行う

-

社会との接点を育む“メディアの責任”も意識した設計と配信

音声は、一度リスナーの心に響けば、数分、数十分と“耳を預けてもらえるメディア”です。

これは、他の広告では得難い圧倒的なエンゲージメントを生む力であり、企業にとっても新しい関係性づくりの基盤となるはずです。

導入をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

弊社では、ラジオ・音声メディアに精通した専門スタッフが、初めての導入からクリエイティブ設計まで丁寧にサポートいたします。

-

まだ具体的なプランがない方

-

他社事例や最新トレンドを詳しく知りたい方

-

すぐに出稿をご検討中の方

お気軽にお問い合わせください。

耳から始まる、御社の次のブランド体験をお手伝いいたします。