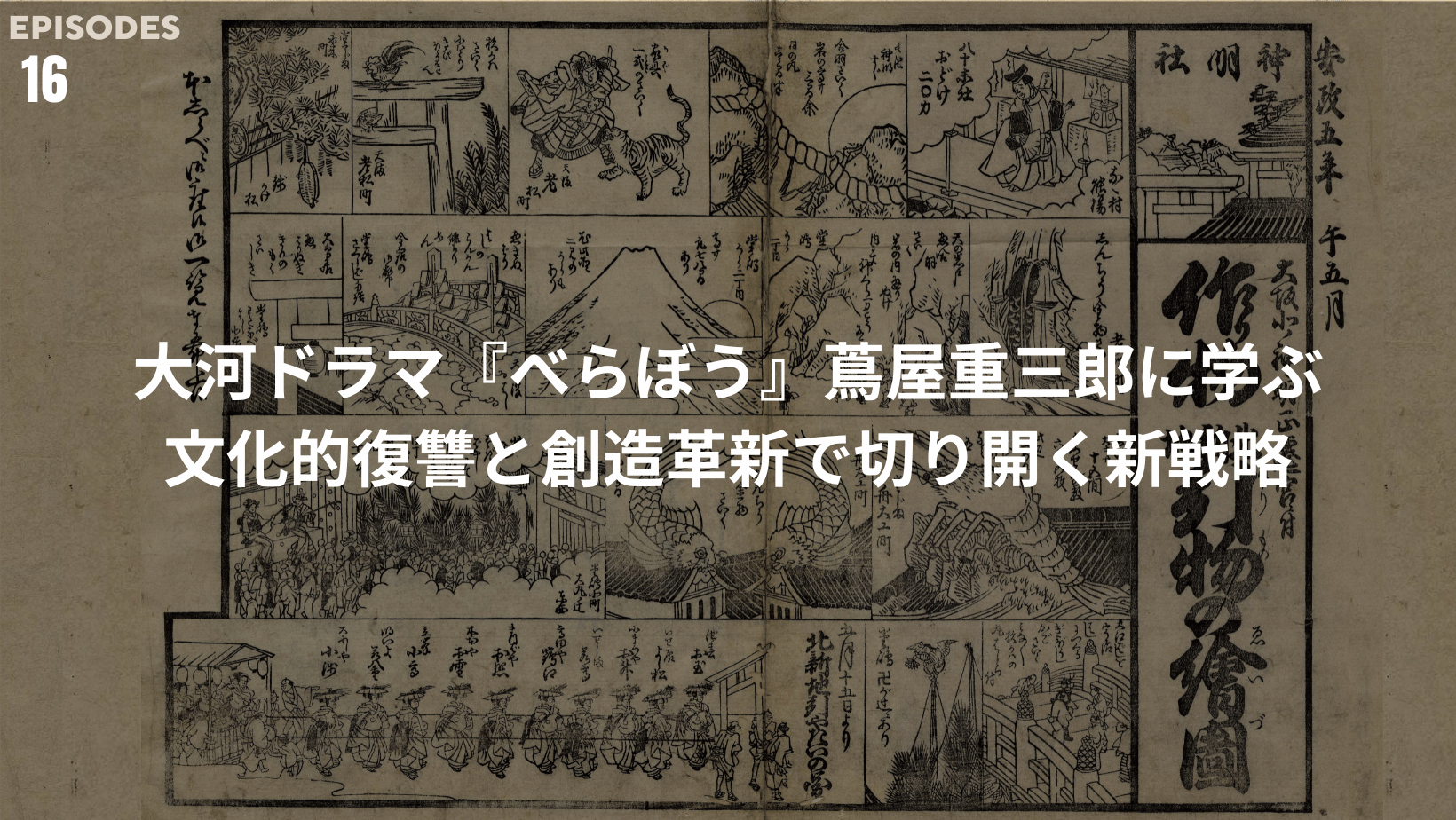

大河ドラマ『べらぼう』蔦屋重三郎に学ぶ、危機時のCSR戦略と社会課題解決型ビジネスモデル

2025年に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~』の第31話と第32話では、天明6年(1786年)の大洪水という未曾有の自然災害を背景に、蔦屋重三郎が示した危機時の企業責任と社会課題への取り組みが描かれます。

第31話「我が名は天」では、利根川決壊による江戸の大洪水の中で、蔦重が自社の事業継続を図りながらも被災した庶民への支援に奔走する姿が描かれます。そして第32話「新之助の義」では、深刻な米不足と幕府の制度的不備により社会不安が高まる中、蔦重が人心の鎮静化と社会安定のために文化的手段を活用する様子が描かれています。

これらの物語は、現代企業が直面する自然災害リスク、ESG経営、ステークホルダー資本主義、そして社会課題解決型ビジネスモデルについて、深い示唆を与えてくれます。危機時における企業の社会的責任をどう果たすか、そして持続可能な社会の実現にビジネスがどう貢献できるかという現代的課題を、江戸時代の蔦重の行動を通じて学ぶことができます。

本記事では、これら二話で描かれた物語をもとに、現代のビジネス戦略に照らし合わせながら、危機管理、CSR戦略、そして社会課題解決型ビジネスの重要性について紐解いていきます。

1.第31話「我が名は天」:危機時の事業継続とCSR戦略

あらすじ

天明六年夏、江戸は連日の大雨により利根川が決壊し、大規模な水害に見舞われます。市中は濁流に呑まれ、多くの町人や職人が住居を失い、深刻な被害を受けました。この未曾有の自然災害の中で、蔦屋重三郎(横浜流星)は自店の本や紙などの商品を守るため従業員と協力して奔走し、事業継続のための危機管理に全力を注ぎます。

しかし蔦重の取り組みは、自社の損失最小化だけにとどまりませんでした。被災した町人や職人たちのために積極的に支援活動を展開し、特に深川の長屋に住む新之助・ふく一家を見舞い、子供の着物や食料を届けるなど、現代で言うCSR(企業の社会的責任)活動に相当する取り組みを行いました。

一方、幕府は救援活動を開始しますが、物価は急激に高騰し、米や水などの生活必需品の価格が急上昇します。田沼意次(渡辺謙)は値上げ禁止令を発令して事態の収拾を図りますが、需給バランスが崩れた市場において価格統制は効果を示さず、庶民の困窮は深まるばかりでした。

さらに悲劇的な事件が発生します。水害の混乱に乗じて盗賊が長屋に侵入し、ふく(小野梨花)と息子・とよ坊が殺される事件が起こります。新之助(井之脇海)は最愛の家族を失い絶望に陥り、身分の違いによる「命の重み」の格差に深い怒りを覚えます。

政治的には、徳川家治(眞島秀和)が死去し、幕府内の権力構造が大きく変化します。田沼意次と松平定信(井上祐貴)との政争が一層激化し、治済(一橋治済)が裏で暗躍して次代への布石を打つなど、政治的混乱も同時進行で描かれています。

1. 危機時の事業継続計画(BCP)と企業責任

蔦重が水害発生時に店舗の商品(本や紙)を守るため迅速に行動した取り組みは、現代の事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)の先駆けといえます。自然災害による事業中断リスクを最小化し、可能な限り早期に事業を再開するための危機管理体制を整備していたのです。

同時に、被災した新之助一家への支援活動は、危機時における企業の社会的責任(CSR)の実践でした。単に自社の利益保護に留まらず、地域コミュニティの一員として社会的責任を果たそうとする姿勢が描かれています。

現代の課題と対応策

現代企業は、地震、津波、台風、パンデミックなど様々な危機に直面する可能性があります。効果的なBCPには、事前のリスク評価、緊急時対応計画、復旧計画、そして定期的な訓練が必要です。また、危機時には自社の事業継続だけでなく、ステークホルダー(従業員、顧客、地域社会)への責任も重要視されています。

特にESG(環境・社会・ガバナンス)経営の観点から、企業は平時からの社会貢献だけでなく、危機時における社会的責任の発揮が期待されています。災害時の従業員の安全確保、顧客への継続的なサービス提供、地域社会への支援などが重要な評価軸となります。

江戸時代と現代の比較

蔦重の危機対応は、現代のBCPの基本原則と一致しています。どちらも、事前準備、迅速な初動対応、ステークホルダーへの配慮を重視しています。また、危機を単なるリスクとして捉えるのではなく、企業の社会的価値を示す機会として活用している点も共通しています。現代企業も、災害対応を通じてブランド価値を向上させ、長期的な競争優位性を築くことができます。

2.価格統制の限界と市場メカニズムの理解

江戸時代の課題と対応策

田沼意次による値上げ禁止令は、災害による物価高騰を抑制しようとする政策的介入でした。しかし、需要が急増し供給が不足している状況下での価格統制は、かえって闇市場の形成や商品の隠匿を招き、庶民の困窮を深刻化させる結果となりました。

この事例は、市場メカニズムを無視した政策介入の限界と、需給バランスに基づく適正価格の重要性を示しています。災害時には、価格統制よりも供給能力の回復と流通網の整備が根本的な解決策となることを示唆しています。

現代の課題と対応策

現代でも、パンデミックや自然災害時の価格統制議論は継続しています。マスクや消毒液の価格高騰、エネルギー価格の急騰時の政府介入など、同様の課題が発生しています。現代的なアプローチでは、価格統制よりもサプライチェーンの強化、備蓄の充実、競争促進による市場効率性の向上が重視されています。

また、企業レベルでは、災害時の適正価格維持、便乗値上げの防止、社会的責任を考慮した価格設定などが求められています。短期的な利益追求よりも、長期的な信頼関係とブランド価値の維持が重要視されています。

江戸時代と現代の比較

田沼意次の価格統制失敗と現代の災害時価格政策は、時代を超えて共通する市場経済の本質的な課題を示しています。どちらの時代においても、価格統制という「見た目に分かりやすい」政策は政治的には支持されやすいものの、経済学的には逆効果をもたらすことが多いという教訓が得られます。

重要な違いは、現代では過去の経験とデータ分析に基づいて、より効果的な代替策(サプライチェーン強化、事前備蓄、競争促進)が体系的に整備されていることです。また、企業の自主的な社会的責任に基づく価格政策が、政府による強制的統制よりも持続可能で効果的であることが広く認識されています。蔦重の時代から現代まで一貫しているのは、市場メカニズムを理解し尊重しながら、同時に社会的責任を果たすバランス感覚の重要性です。

3. 政治リスクマネジメントと事業継続

江戸時代の課題と対応策

家治の死去と田沼・松平定信の政争激化は、蔦重にとって大きな政治リスクでした。政治的な変化は出版業界の規制や文化政策に直接影響を与える可能性があり、事業戦略の見直しが必要でした。蔦重は特定の政治勢力に過度に依存することなく、文化的価値の創造という普遍的な事業基盤を維持することで、政治的変化への耐性を高めていました。

現代の課題と対応策

現代のグローバル企業も、政治的な不安定や政権交代、国際関係の悪化などの政治リスクに常に直面しています。特定の政治勢力や政策に依存しすぎることなく、どのような政治情勢の変化にも対応できる柔軟性を保つことが重要です。

企業は政治的中立性を保ちながら、ESG(環境・社会・ガバナンス)の観点から社会的な価値創造に取り組むことで、政治的な変化に左右されない持続可能な経営基盤を築くことができます。

江戸時代と現代の比較

蔦重が政治的動乱の中で文化的価値創造に集中した戦略と、現代企業の政治リスクマネジメントには共通する本質があります。どちらも、短期的な政治的変化に左右されない普遍的な価値(文化、技術、社会貢献)を事業の核に据えることで、長期的な安定性を確保しています。

現代の優位点は、グローバル市場への分散投資、多様なステークホルダーとの関係構築、リスク評価技術の高度化により、政治リスクをより体系的に管理できることです。しかし、蔦重の時代から変わらない重要な教訓は、特定の権力や政策に過度に依存せず、社会全体にとって価値のある事業を追求することが最も確実な政治リスク対策であるということです。現代企業も、ESG経営や社会課題解決を通じて、政治的変化を超越した社会的価値を創造することが求められています。

2.第32話「新之助の義」:社会制度の限界と民間の役割

あらすじ

江戸では前回の水害の影響で米不足が続き、秋になっても状況は改善されません。幕府は「お救い米」制度による救済を実施しますが、「一家にひとりの働き手が病気の場合のみ」という厳格な条件が設けられており、多くの困窮する庶民が救済の対象外となってしまいます。長屋の住人たちは救済制度の不備に対して激しい怒りと不満を爆発させ、配布条件への抗議の声が高まります。

蔦屋重三郎は新之助のもとを訪れ、筆耕代と米を差し出そうとしますが、新之助は頑として受け取りを拒否します。「米を受け取ったせいでふくととよ坊が亡くなった」と自らを責める新之助は、妻子の死と向き合う覚悟を示し、安易な救済を受けることで自分の「義」を曲げることを拒んだのです。

長屋の人々の怒りは頂点に達し、「打ちこわし」(米屋や富裕層への暴動)が始まる気配を見せます。社会不安が高まる中、蔦重は平賀源内の言葉を思い出し、「江戸っ子らしく喧嘩に」と人々を諭し、暴力的な手段ではなく文化的・建設的な方法で不満を表現するよう人心の鎮静化に奔走します。

政治的には、徳川御三家が松平定信を推挙し、一方で田沼派は田沼意次の政界復帰を画策するなど、政争の緊張感がさらに高まります。治済が市中で流言を広めて市民の動揺を煽るなど、政治的混乱が社会不安を増大させる構図が描かれています。

文化面においても、狂歌師・大田南畝が出版活動に迷いを見せるなど、世情不安が文化活動にも暗い影を落とします。社会全体が不安定化する中で、文化人たちも自分たちの役割と責任について深く考えさせられることになります。

1. 社会保障制度の設計と運用課題

江戸時代の課題と対応策

「お救い米」制度の厳格な条件設定は、限られた資源を効率的に配分しようとする政策意図がありましたが、実際の庶民の困窮状況とのギャップが大きく、制度の実効性に深刻な問題が生じました。官僚的な条件設定により、真に支援が必要な人々が排除される結果となったのです。

新之助の義理堅い態度は、単なる頑固さではなく、不完全な制度に依存することの危険性と、個人の尊厳を保持することの重要性を示しています。制度の受益者としてだけでなく、社会の一員としての責任感と自立性を重視する価値観が表現されています。

現代の課題と対応策

現代の社会保障制度においても、給付条件の複雑さ、手続きの煩雑さ、制度の狭間に落ちる人々の存在など、類似の課題が指摘されています。コロナ禍での各種給付金制度、生活保護制度、障害者支援制度など、多くの分野で制度設計と実際のニーズとのギャップが問題となっています。

現代的なアプローチでは、デジタル化による手続き簡素化、AI活用による個別ニーズの把握、官民連携による包括的支援体制の構築などが進められています。また、制度的支援と並行して、NPOやソーシャルビジネスによる補完的支援の重要性も高まっています。

江戸時代と現代の比較

江戸時代の「お救い米」制度と現代の社会保障制度は、時代を超えて共通する根本的な課題を抱えています。どちらも、限られた資源の効率的配分を目指しながらも、官僚的な条件設定により「制度の狭間に落ちる人々」を生み出してしまうという構造的問題があります。

現代の優位性は、デジタル技術やデータ分析により、より精密で柔軟な制度設計が可能になっていることです。しかし、新之助が体現した「個人の尊厳と自立性」を重視する価値観は、現代においてもより重要性を増しています。現代の社会課題解決においては、制度による「救済」だけでなく、当事者の主体性と尊厳を尊重した「支援」と「協働」のアプローチが求められており、蔦重のような民間主体による補完的な役割がますます重要になっています。

2.顧客本位の市場インサイトと課題解決

江戸時代の課題と対応策

蔦重が直接新之助の長屋を訪れて現場の状況を把握しようとする姿勢は、現代のマーケティング活動に必須となる「市場インサイト」や「カスタマーセンター経営」の萌芽といえます。制度や統計データだけでは見えない、現場の生の声と感情を理解しようとする取り組みです。

新之助が米屋の価格操作や制度の不公平を鋭く指摘した場面は、顧客(庶民)による市場の問題点の指摘として捉えることができます。蔦重はこうした「顧客の声」を真摯に受け止め、自身の事業活動に反映させようとしています。

現代の課題と対応策

現代企業にとって、顧客の真のニーズや課題を理解することは競争優位の源泉となっています。データ分析だけでなく、エスノグラフィー調査、デプスインタビュー、現場での参与観察など、多様な手法で顧客インサイトを獲得することが重要です。

特に社会課題解決型ビジネスにおいては、統計や二次データでは見えない課題の本質を理解し、当事者の視点に立った解決策を開発することが不可欠です。顧客を単なる消費者ではなく、共に課題解決に取り組むパートナーとして位置づける姿勢が求められています。

江戸時代と現代の比較

蔦重の現場主義的なアプローチと現代のカスタマーセンター経営は、時代を超えて共通する「顧客第一主義」の本質を表しています。どちらも、表面的なデータや制度的な枠組みを超えて、実際の人々の生活と感情に深く寄り添おうとする姿勢が特徴です。

現代の技術的優位性は、ビッグデータ分析、AI、IoTなどにより、より大規模で精密な顧客インサイトの獲得が可能になっていることです。しかし、蔦重の時代から変わらない重要な原則は、データや技術だけでは捉えきれない人間の感情や価値観を理解するために、直接的な対話と共感が不可欠であるということです。現代企業においても、デジタル技術と人間的な洞察力を組み合わせた「ハイブリッド型インサイト」が、真の競争優位の源泉となっています。

3.危機時のコミュニケーション戦略と人心掌握

江戸時代の課題と対応策

「打ちこわし」の危機に直面した蔦重が、平賀源内の言葉を用いて人々の怒りを建設的な方向に導こうとした取り組みは、危機時のコミュニケーション戦略の重要性を示しています。暴力的な手段を否定しつつ、人々の正当な怒りや不満を認めた上で、より効果的で建設的な表現方法を提案したのです。

「江戸っ子らしく喧嘩に」という表現は、江戸の文化的アイデンティティに訴えかけることで、人々の行動を望ましい方向に誘導する文化的マーケティングの手法といえます。

現代の課題と対応策

現代企業も、危機時や社会問題に対する顧客の怒りや不満に直面することがあります。効果的な危機管理コミュニケーションには、相手の感情を理解し共感を示すこと、建設的な解決策を提示すること、企業の価値観と一致したメッセージを発信することが重要です。

SNSやデジタルメディアが普及した現代では、情報の拡散速度が速く、企業の対応が即座に評価されます。平時からのブランド構築と、一貫性のあるコミュニケーション戦略が、危機時の信頼維持に決定的な役割を果たします。

江戸時代と現代の比較

蔦重の「江戸っ子らしく喧嘩に」という文化的アイデンティティを活用したコミュニケーション戦略と、現代企業のブランドアイデンティティを基盤とした危機管理コミュニケーションには、本質的な共通点があります。どちらも、単なる論理的説得ではなく、相手の価値観や感情に寄り添った文化的共感を通じて、望ましい行動変容を促しています。

現代とのクリティカルな違いは、情報伝播の速度と範囲です。江戸時代は口コミによる限定的な拡散でしたが、現代はSNSにより瞬時にグローバル規模で情報が拡散します。このため、現代企業には、より迅速で一貫性のあるメッセージ発信が求められます。しかし、蔦重の時代から変わらない成功の鍵は、平時から築いた信頼関係と、企業の価値観に根ざした誠実なコミュニケーションです。技術が進歩しても、人間の心を動かす本質的な力は、真摯さと共感にあることを蔦重の事例は教えています。

3.第31話・32話から読み解く:現代企業の社会課題解決戦略

1. ESG経営とステークホルダー資本主義の実践

環境・社会・ガバナンス統合戦略

蔦重の危機対応は、現代のESG経営の本質を先取りしています。環境(E:災害対応とレジリエンス)、社会(S:コミュニティ支援と社会課題解決)、ガバナンス(G:透明性のある経営と倫理的意思決定)の3つの要素を統合的に実践していました。

蔦重のESG実践から学ぶ現代戦略

・環境対応:自然災害への事前準備と迅速な復旧体制の整備

・社会責任:地域コミュニティへの積極的支援と社会安定への貢献

・ガバナンス:政治的中立性を保った透明性のある経営判断

マルチステークホルダーアプローチ

蔦重は株主(当時は出資者)の利益だけでなく、従業員(職人・戯作者)、顧客(読者・庶民)、地域社会(長屋の住民)、そして文化そのものといった多様なステークホルダーの利益を同時に考慮した経営を行っていました。

| ステークホルダー | 蔦重の対応 | 現代企業への応用 |

|---|---|---|

| 従業員 | 災害時の安全確保と雇用継続 | 働きがいのある職場環境と成長機会の提供 |

| 顧客 | 困窮時の個別支援と価値提供継続 | 顧客価値の最大化と長期関係構築 |

| 地域社会 | コミュニティ支援と社会安定への貢献 | 地域経済発展と社会課題解決への参画 |

| 文化・環境 | 文化的価値の保護と発展 | 環境保護と文化多様性の尊重 |

2. 社会課題解決型ビジネスモデルの構築

ソーシャルイノベーションとしての文化事業

蔦重の出版事業は、単なる商業活動を超えて、社会の課題解決と文化的発展に寄与するソーシャルイノベーションの性格を持っていました。現代で言う「社会的企業」や「Bコーポレーション」の先駆けといえる取り組みです。

社会課題解決の仕組み

- 情報格差の解消:出版を通じた知識と文化の民主化

- 心理的支援:娯楽コンテンツによる精神的ウェルビーイング向上

- 経済機会創造:クリエイターや職人の雇用と収入機会提供

- 社会結束の促進:共通の文化体験による共同体意識の醸成

持続可能な収益モデルとの両立

蔦重は社会的価値の創造と経済的持続可能性を巧妙に両立させていました。慈善事業ではなく、社会課題の解決そのものが収益源となるビジネスモデルを構築していたのです。

社会課題解決 → 顧客満足度向上 → ブランド価値向上 → 収益増加 → より多くの社会投資 → さらなる社会課題解決

3. レジリエント組織の構築と危機管理能力

適応的学習組織としての特徴

蔦重の組織は、外部環境の変化に対して柔軟に適応し、危機を学習と成長の機会として活用するレジリエント組織の特徴を示していました。現代の「学習する組織」や「適応的企業」の理念と一致します。

- 多様性の確保:様々なバックグラウンドを持つクリエイターとの協働

- 冗長性の維持:複数の事業領域と収益源の確保

- 適応的学習:失敗や危機から学び、改善を重ねる文化

- 価値観の共有:文化的価値創造という明確なミッション

現代企業への戦略的示唆

蔦重の危機管理アプローチから、現代企業が学ぶべき重要な教訓を以下にまとめます:

- 事前準備:リスクアセスメントと事業継続計画の整備

- 迅速対応:危機発生時の素早い意思決定と行動

- 社会貢献:危機時こそ社会的責任を果たす機会として捉える

- 長期視点:短期的損失を受け入れても長期的信頼を重視する

- 学習活用:危機から得た学びを組織能力向上に活用する

おわりに:持続可能な社会を創る経営者の視点

第31話・32話では、蔦屋重三郎が天明の大洪水という未曾有の自然災害と、それに続く社会不安という二重の危機に直面しながら、企業としての社会的責任を果たし、持続可能な事業運営を実現していく姿が描かれました。これらの物語を通じて、現代企業が学ぶべき重要な教訓を以下の4つの柱にまとめることができます。

■ 危機時のリーダーシップと社会的責任

蔦重が洪水時に自社の事業継続を図りながらも被災者支援に積極的に取り組んだ姿勢は、現代のESG経営とステークホルダー資本主義の本質を体現しています。危機時こそ企業の真の価値と社会的意義が問われる場面であり、短期的な利益を犠牲にしても社会的責任を果たすことが、長期的な信頼とブランド価値の向上につながることを示しています。自然災害や社会的危機が頻発する現代において、企業は平時から危機時の行動原則を明確化し、ステークホルダーとの信頼関係を基盤とした経営を行うことが不可欠です。

■ 社会課題解決を核とした事業モデル

新之助一家の悲劇と社会制度の限界に直面した蔦重が、文化的手段を通じて社会的課題の解決に取り組む姿勢は、現代の社会課題解決型ビジネスやソーシャルイノベーションの先駆けです。慈善活動や CSR として社会貢献を「付加」するのではなく、事業そのものが社会課題の解決に貢献し、それが持続可能な収益源となるビジネスモデルの重要性を示しています。現代企業においても、本業を通じた社会価値の創造が競争優位の源泉となっています。

■ レジリエントな組織文化の構築

政治的混乱と社会不安の中でも、蔦重の組織が文化的価値創造という明確なミッションを維持し続けたことは、現代のレジリエント組織の理想形を示しています。外部環境の変化に対して柔軟に適応しながらも、核となる価値観と使命を堅持することで、組織の一体性と方向性を保つことができます。多様性、冗長性、適応的学習能力、共通価値観という4つの要素を兼ね備えた組織こそが、不確実性の高い現代において持続的な成長を実現できます。

■ 長期的視点に基づく価値創造

蔦重が政治的変化や短期的な市場の混乱に惑わされることなく、文化的価値という普遍的で長期的な価値創造に焦点を当てた戦略は、現代のサステナブル経営の本質と一致します。四半期業績や短期的な株価に一喜一憂するのではなく、10年、20年先の社会と顧客にとって真に価値のある事業を構築することが、結果として最も持続可能で収益性の高いビジネスモデルとなることを示しています。

現代は気候変動、パンデミック、地政学的リスク、技術革新、社会格差など、かつてない規模とスピードで変化と危機が押し寄せる時代です。このような環境下で企業が持続的に成長し、社会に貢献していくためには、蔦重が体現した「危機を機会に変える力」「社会課題解決を事業の核とする発想」「レジリエントな組織文化」「長期的価値創造への集中」という4つの能力が不可欠となります。

蔦重の物語は、過去の歴史に学ぶことの意義を改めて示してくれます。時代や技術は変わっても、人間の本質的な課題と、それに対する建設的な解決アプローチの原理は不変です。現代の経営者や起業家が蔦重の知恵と行動に学び、持続可能で包摂的な社会の実現に向けて、それぞれの分野で価値創造に取り組むことを期待します。

そして、蔦重が天明の大洪水という危機の中で体現した「社会課題を事業機会に転換する力」という哲学は、現代のソーシャルイノベーションやCSV(共通価値創造)の考え方と一致します。単なる慈善や社会貢献ではなく、社会的価値の創造そのものを事業の核とすることで、持続可能で影響力のあるソリューションを生み出すことこそが、真の企業価値の源泉であることを示しています。

次回以降、蔦重がこれらの危機管理とCSR戦略をどのようにさらに発展させ、江戸社会における企業の社会的役割のモデルを築いていくのか。彼の歩みから、現代の私たちが学ぶべき「社会課題解決型リーダーシップ」と「レジリエントな組織運営」の本質を引き続き探っていきましょう。

Tokyo Tokyo(東京おみやげプロジェクト)について

https://tokyotokyo.jp/ja/action/omiyage/

江戸時代から明治時代に使われていた「引札(宣伝用チラシ)」には、当時の日本の文化や暮らしが色濃く反映されています。私たちは、この歴史的に貴重な引札のデザインを現代に活かすため、東京都が進める「東京おみやげプロジェクト」に参画し、伝統的な日本の魅力が詰まった商品の開発と販売を行っています。

東京都と民間企業が共同で開発した伝統的な工芸品から文房具、食料品など、東京旅行の思い出をもっと楽しくするアイテム「東京おみやげ」のPR・販売拠点「# Tokyo Tokyo BASE」(羽田空港)で販売しています。

引札の魅力や現代の広告や商品開発に引札のエッセンスを取り入れたい方は、お気軽にご相談下さいませ。

.png)

.png)